История одной курсистки. Часть VIII

2015-06-27 Mikołaj Zagorski, перевод с польского и белорусского Dominik Jaroszkiewicz (Mikołaj Zagorski, Dominik Jaroszkiewicz)

Часть VIII

Возвращение

Восстановиться на философский факультет запоздавшая к началу занятий Цётка смогла только после подачи прошения в императорское и королевское министерство в Вене. Положительный ответ на него пришёл летом и относился к полугодию 1910-1911 годов. Обрадованная таким результатом, осенью эмигрантка посылает прошение о получении положения ординарной студентки с целью дальнейшего прохождения испытаний на докторскую степень. Но чиновники с далёких берегов Дуная без объяснения причин оставляют её добровольной посетительницей. Л. Арабей предполагает, что какую-то роль могли сыграть шовинистические настроения университетской администрации, которая в основном состояла из польской шляхты. А во львовских анкетах, как и в краковских, было написано: белоруска. Это сближало отлично знавшую польский язык эмигрантку с «галицким мужичьём» - украинцами. А как к ним относились польские шовинисты это всем хорошо известно и надо заметить, что это отношение мало изменилось с тех пор, как университет покинул добивавшийся академических прав для украинцев Франко. Слухи о знакомстве эмигрантки с украинскими студентами легко могли дойти до администрации, - ведь Цётка многие свои знакомства не скрывала. Уходя из университета в компании знакомых, она запросто могла вести беседу на украинском языке или (пользуясь взаимной понятностью) на белорусском. К языковой академической дискриминации в пользу польского языка, в условиях невозможности повлиять на неё, эмигрантка относилась подчёркнуто холодно и неодобрительно. Все её университетские канцелярские карточки в графе родного языка точно совпадают, везде назван язык белорусский.

Что же содержится в карточках выбранных курсов добровольной посетительницы за 1910-1911 года? Там отмечены семинары по творчеству Мицкевича, по украинской и российской филологии, по польскому языку и литературе. Последние читал друг Франка Ян Каспрович[1], известный по переводам[2] Эсхила, Эврипида и Шиллера. К 1911-1912 году относятся семинары по истории польского языка и по польской драматургии, лекции по общей биологии, итальянскому искусству, греческой архитектуре, истории украинской литературы. Есть запись о посещении лекций по истории философии на Украине. Как и другие философские курсы в жизни эмигрантки, этот курс помог лишь накопить факты, но не осмыслить их. Надо думать, что речь шла в основном об религиозном мышлении и подобное историческое ограничение темы тоже не способствовало её широкому и глубокому осмыслению, ведь к тому времени эпоха Сковороды давно закончилась.

Предвыпускные занятия Цёткі Л. Арабей описывает так: «У канцы 1911 года Цётка слухае лекцыі па гісторыі Польшчы, уступ да вывучэння польскай літаратуры, параўнальны сінтаксіс, гісторыю напалеонаўскіх часоў, вывучае ўкраінскую, нямецкую, чэшскую мовы, этнаграфію, фальклор Польшчы, Украіны, Літвы».[3]

Выпускная работа первоначально должна была быть посвящена восстанию князя Свидригайло, которого поддерживали местные русские феодалы против союза с Польским королевством, в котором они видели как экономическую так и культурную угрозу. Однако подача этой темы из истории будущих украинских и белорусских земель явно оказалась бы в непримиримом конфликте с господствующим в университете липким польским шовинизмом, а это сделало бы получение статуса студентки и выпускного свидетельства невозможным. Поэтому тема была сменена на более нейтральную, но тоже имевшую политический подтекст в связи с основанием первого белорусского театра. Точная формулировка этой темы такова: «Батлейкі і яслі на Беларусі і іх сувязь з польскай літаратурай драматычнай».

В выпускной работе эмигрантки исследуется традиция народных кукольных театров со всех точек зрения - драматического содержания, материаловедения, соотношения религиозного и секулярного элемента показываемых сценок, этнографических особенностей батлеек в разных местностях и пр. Исследовался как состав кукольных образов в разных батлейках, так и изготовление и использование типичных кукол купца, цыгана, пана и четы бедных крестьян.

Батлейки в начале прошлого века стремительно уходили в прошлое и потому Цётка считала необходимым как можно скорее собрать исчерпывающие материалы об этом культурном феномене, чтобы при строительстве новой белорусской культуры подвергнуть его снятию, а не достигать результатов с нуля. «Адкладаць гэтай работы нельга, бо батлейкі - яслі, мядзведзі, цыганы і г. д. выходзяць ужо з моды, а з імі сходзіць з народнай сцэны наш дагэтуль адзіны беларускі народны тэатр »[4] - писала она, поясняя свой интерес к теме. Классический белорусский театр должен был стать художественным снятием традиций кукольного.

Редкими свободными вечерами Цётка писала корреспонденции. В «Нашу ніву» она пишет призыв собирать свидетельства о батлейках. Продолжается её переписка с Купалам, который тогда тоже избавлялся от хаотичности знаний, но не во Львове, а на общеобразовательных курсах Черняева в Петербурге (с 1909 до 1913 года).

7 февраля 1911 года в одном из костёлов Вильны Алаіза Пашкевіч и Степонас Кайрыс повенчались. Жене было 35 лет, мужу 32 года. Обряд проводился по разрешению местного иерарха без предварительного оглашения перед прихожанами. Очевидно, привлекать внимание к разыскиваемой за государственные преступления эмигрантке было неразумно. Каков был размер рукопомазания за «тихое» коронование не известно, но с того дня Цётка везде подписывалась кириллицей как Алаиза Кейрис, а латынью как Aloiza Keirys, что расходится с литовским вариантом родовой фамилии - Kairys.

Вопрос о том, имел ли брак иное значение, кроме административного в настоящее время является спорным. Встретилось упоминание, что чисто административным брак позднее назвали потому, что Степонас Кайрис впоследствии стал литовским патриотом и перешёл на позиции контрреволюции. В сметоновские времена он занимал достаточно высокую административную должность в Ковно, которое под именем Каунаса было столицей буржуазной Литвы после аннексии Виленского края польскими шовинистами. И хотя к Сметоне Кайрис проявлял оппозиционность, никаких действенных форм она не приняла. Кайрис слишком линейно и однобоко понимал исторический процесс, а в итоге к 1930 году он политически разошёлся со всеми теми, благодаря которым его ещё помнят: с женой и Мицкевячусом-Капсукасом. Он разошёлся даже, в какой-то мере, с собой молодым. Литовский патриотизм привёл Кайриса в лагерь врагов литовского народа, он пытался отстаивать экономически несовместимое - буржуазный характер литовского государства и перспективы хозяйственного развития Литвы. Призывая к пассивному бойкоту немецких мероприятий, он не сильно отличался от бандеровцев, которые тоже любили иногда фрондировать против нацистов, и точно так же стояли за частную собственность. В 1943 году Кайриса выбрали председателем Верховного комитета освобождения Литвы[5]. В этом качестве в 1944 году он оказался в полабской Германии, но вынужден был бежать от Красной Армии. В 1945 году Кайрис оказался в Западной Германии, а оттуда он вскоре переехал за океан, разделив судьбу свои коллег - власовцев, бандеровцев и других сторонников восстановления или укрепления частной собственности на своих землях. Кайрис тихо умер в 1964 году в городе Бруклин на северо-востоке США. Его архив, в составе которого была коробочка с рукописями жены, остался после 1944 года в Ковно. Свои воспоминания о жене Кайрис писал в то время, когда он осознал нелюбимую им Советскую Белоруссию как законный результат её деятельности. Посмотрим на эти воспоминания.

Первое впечатление от знакомства с Цёткай описано в них так: «Незвычайна жывога характеру, нештодзённая, яна выразнялася нават і ў шматколерным студэнцкім асяроддзі ды адразу зрабіла на мяне ўражанне «чалавека з жывой душой»».

Предшествующие браку годы описаны так: «Студыюючы на універсітэце ў Львове, Алаіза Пашкевічанка не мела большых клопатаў з хваробаю лёгкіх. Штовясны наведвала бацькавіну. Нашыя дачыненні, што ставалі ўсё больш прыяцельскімі, ад 1906 года былі нагэтулькі блізкія, што ўлетку 1909 года яна гасціла ў мяне ў Мелікесе <...> ».

О браке и последующей жизни написано так:

«У канцы 1911 года я вярнуўся з Украіны і асяліўся ў Вільні. У лютым 1912[6] года мы пабраліся, і ад гэтай пары Цётка-Кайрыс жыла ўвесь час, аж да свае смерці, у Вільні, наведваючы рэдчас Менск, сваю бацькавіну, маю бацькавіну і Віленшчыну. Уладзіліся мы вельмі сціпла, па-студэнцку, і напачатку зажылі на Звярынцы[7]. Цётка не цярпела мяшчанскага спосабу жыцця, і аж да першай сусветнай вайны мы абыходзіліся памяшканнем з двух пакояў з кухняй. Наймічкі мы не мелі, хоць майго заработку за працу ў самаўрадзе места Вільні стала б і на крыху раскашнейшае жыццё; на абаіх знаць было яшчэ нядаўнае студэнцтва.»[8]

На этом описании стоит остановится.

Во-первых мы видим тягу Кайриса к местной политической работе. «Самоуправление» в условиях царизма было рассадником реформистских иллюзий, а фактически приводным ремнём местной политики царизма, поскольку самостоятельность местных органов была весьма жёстко ограничена полицейскими и административными предписаниями. Кайрис выдвигался депутатом во II Государственную Думу Российской Империи и увлекался парламентским процессом. Чуть раньше его будущая жена на многочисленных митингах раз за разом повторяла услышанные от Вигилёва слова из заглавия ленинской статьи: «Пралетарыят змагаецца. Буржуазія крадзецца да ўлады.» («Пролетариат борется. Буржуазия крадётся к власти.»)

Во-вторых стоит выделить фразу про две комнаты. Паўлінка Мядзёлка сообщает нам, что это были две личные комнаты. Почти ничего необычного в этом способе организации быта, воспроизводящем ситуацию из романа Чернышевского «Что делать?» не было, но были основания полагать, что этот способ организации быта был выбран не из взаимного уважения, а из взаимной безразличности. Вот что сообщает упомянутая Паўлінка Мядзёлка: «У мяне склалася ўражаньне, што Цётка зьяўляецца хутчэй кватаранткай, чым гаспадыняй у сваім доме. Яна займала асобны пакой, вельмі просьценька абсталяваны... Прымала яна... толькі ў гэтым пакоі... Здавалася, што Цётка з мужам жылі кожны сваім асобным жыцьцём...»[9]

Версию об чисто формальном, административном браке можно было бы считать порождением сусловских тенденций в белорусском литературоведении, но совсем не в пользу полноценного брака высказывается сам Кайрис. В воспоминаниях он весьма неопределённо сообщает нам об убеждениях жены, что немыслимо в ситуации, описанной Чернышевским в «Что делать?». Привлечём цитату с полным контекстом, подчеркнув в ней относящееся к интересующему нас вопросу:

«Кім была Пашкевічанка-Кайрыс паводле сваіх палітычна-сацыяльных паглядаў? Яна была адным з закладнікаў Беларускай Сацыялістычнай Грамады ды уважала сябе ўвесь час за сябру гэтай арганізацыі, не набіраючы, аднак, характэрных партыйнаму чалавеку якасцяў. Яе не вязалі пастановы партыйнае праграмы, і яна не гэтак ужо вельмі і пільнавала партыйнай дысцыпліны. Хоць Беларуская Грамада была сацыялістычнаю арганізацыяй, Цётку не шмат цікавілі асновы тэорыі сацыялізму. Была ёй, аднак жа, сваёй маральная існасць сацыялізму. Яна была арганічна зліўшыся з народам свайго асяроддзя, і яе, як у творчасці, гэтак і ў жыцці - заўсёды цягнула туды, дзе было больш гора, дзе больш крыўдзілі, паніжалі "малога" чалавека, дзе была ў ім паніжаная сама ягоная чалавецкасць. Гэта не выпадкам у сваёй творчасці Цётка шмат сэрца аддавала вясковаму асяроддзю, самагаротнай, самапрыбітай істоце - вясковай жанчыне. Мне здаецца, што Цётка была сацыялісткаю дзеля свайго сэрца і чуйкай справядлівасці: значыцца, самаспраўднай сацыялісткай, якая свае сілы і здольнасці прызначала змаганню з людской цемнатой, з людской крыўдай, з абесчалавечаннем і са злым рэжымам палітычнага ўціску і нягодамі сацыяльнага ладу.»[10]

Согласитесь, приведённое описание весьма странное для того человека, который почти четыре года жил рядом. Это описание слишком очевидное и слишком обобщённое. Оно не схватывает оттенки, которые обычно интересуют читателей при сравнении воспоминаний разных авторов. Создаётся впечатление, что за четыре года Кайрис не имел с женой ни одного глубокого и исчерпывающего разговора об её и о своей системах взглядов. А может быть им было и не нужно достигать близкого схождения взглядов потому что кроме формального брака и взаимной вежливости их почти ничего не связывало? Говорить про «маральную існасць» можно только в желании ничего не сказать, ибо в научном коммунизме мораль всегда рассматривалась как форма идеологии, следовательно ложного, прикрывающего подлинные мотивы действий сознания. По сути оборотом про «маральную існасць» сам Кайрис во вполне шаффовском духе пишет, что его жена была за всё хорошее против всего плохого. Не правда ли, информативно?

Наконец, самое спорное утверждение: «Цётку не шмат цікавілі асновы тэорыі сацыялізму». Мог ли написать это человек, которому было известно о том, что связывало его жену и Вигилёва? Мог ли написать это человек, которому было известно о тех курсах философской направленности, которые его жена прослушала в Кракове и Львове? Знал ли Степонас Кайрис зачем она их прослушала и ответы на какие вопросы она в них искала? Знал ли он о том, чем занималась Цётка в «Спуйне» и какие позиции она отстаивала на организованных этой организацией диспутах? Читал ли он газету «Наша доля»? Как бы смог он разделить в сознании подписанные корректуры номеров от того, что их выразительное направление против реформизма придала им его жена? Надо сказать, что дела Цёткі свидетельствуют об очень хорошем усвоении ею основ не какой-то из теорий социализма, а именно научного коммунизма Маркса и Энгельса. Дело не только в том, что Цётка решительно была против богостроительства, которому поддались далеко не самые шаткие люди, и, между прочим, твёрдые противники частной собственности, доводящие классовую борьбу до признания диктатуры пролетариата и свободной работы на её пользу. Дело в том, что в 1915 году Цётка и братья Луцкевічы вместе с группой виленских и минских рабочих организационно обособились от БСГ в Беларускую сацыял-дэмакратычную работніцкую групу, которая вскоре положила начало БСДРП. В Википедии все они названы марксистами[11], а если быть точнее, то все они тогда симпатизировали марксизму, поскольку возможностей адекватно освоить марксизм тогда почти никто в исторической Литве не имел. Просто потому, что никакие мощные потребности местной жизни не требовали садиться и проводить самостоятельную ревизию «Науки Логики», а без этого говорить об воспроизводстве укрепляющегося единства марксисткой теории и практики очень непросто. Можно сказать, что приведённое свидетельство из Википедии зыбкое и неточное, но деятельность Цёткі в 1915 году (о которой ещё будет написано ниже) не позволяет заподозрить её в невнимании к основам научного коммунизма. «Сярод рабочых, членаў клуба, Цётка пачала арганізоўваць "Беларускую рабочую групу". Рабочыя, якіх групавала вакол сябе Цётка (Ліцкевіч з сынамі, тры браты Кабакі, Карповіч, Туркевіч і інш.) пазней сталі членамі большэвіцкага крыла сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы.»[12] Это факт, который очень сильно расходится с таким заявлением Кайриса как «здаецца, што Цётка была сацыялісткаю дзеля свайго сэрца». А что касается того, что она не связывала себя канцелярской дисциплиной, то это правда. Она всегда была связана только дисциплиной, ориентированной на успех революции. В следовании этой дисциплине она не так уж и сильно опиралась на стихийность, даже если сравнить её с Гапоном, организационными способностями которого Цётка, как и Ленин, восхищалась в первые недели революции[13]. Но если Гапон в конечном счёте запутался и попал в свои же сети, расставленные для ловли чиновников царизма, то Цётка и Ленин в своей борьбе за победу революции заранее выработали относительно ясное понимание эффективного способа действий и упорно следовали ему. Пускай они несоизмеримы по вкладу в логику, их политические линии очень сходны, а их понимание стратегических направлений работы и вовсе одинаково, лишь видоизменяясь для более или менее развитых условий активной классовой борьбы трудящихся.

«...Запраўднае каханьне - зьмест і асалода жыцьця!» - говорит Цётка в воспоминаниях Юліяны Вітан-Дубейкаўскай[14]. Есть ли у нас основания полагать, что эта фраза могла быть полноправно отнесена и к ней самой с Кайрисом? К тому времени их брак длился 4 года, а детей так и не появилось, что отличало их от тех же героев романа «Что делать?», где у Веры Павловны Кирсановой во втором браке были дети. Думается не только туберкулёз был причиной бездетности четы Кейрисов.

И всё же, предоставив нужные сведения, я не могу выносить окончательное суждение о том, насколько формальным был брак Кайриса и Пашкевічанкі. Не имея исчерпывающе ясных свидетельств, я не могу заменить своей работой работу мышления читателя.

С момента венчания Цётка могла легализоваться в романовской монархии, что она вскоре и сделала. Легализацию она тут же использовала для поездок в Петербург, где в 1911 году организовался научно-литературный кружок под организационным руководством Яўгена Хлябцэвіча и под нравственным авторитетом профессора Браніслава Эпімах-Шыпілы. Исследователь белорусского фольклора Е. Р. Романов в приветствии новой организации чутко уловил её задачи, выходящие за литературные рамки: «Дзень добры, племя маладое, невядомае!.. Ратуючы народ ад эканамічнай залежнасці, ад яго ворагаў, вы выратуеце яго і ад духоўнага зняволення...»[15] На концертах упомянутого кружка Цётка иногда выступала. Каждый приезд в столицу она старалась наведать Купалу и его жену Станкевічанку.

.png)

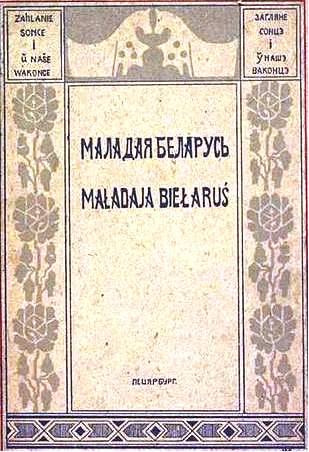

Часопіс «Маладая Беларусь» вокладка.

В 1911 году в белорусском национальном движении намечалась дифференциация между патриотами-реформистами и революционерами. Теоретическое различение (как и последовавший за ним организационный разрыв) началось с практического различения. Помимо издательского товарищества «Загляне сонца і ў наша аконца» с 1908 года по 1911 год работало параллельное товарищество «Наша хата». В 1912 году началось издание журнала «Саха», который стал публиковать специфические агротехнические и животноводческие материалы, что тут же освободило страницы газеты «Наша ніва» для других материалов. В том же 1912 году товарищество «Загляне сонца і ў наша аконца» стало издавать в столице журнал «Маладая Беларусь», в котором стали публиковаться белорусские прозаики и поэты: Янка Купала, Якуб Колас, Цётка, Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Канстанцыя Буйло[16] и другие.

В 1913 году на основе коллектива газеты «Наша Ніва» было организовано «Беларускае выдавецкае таварыства», в состав которого первоначально вошли Б. Даніловіч, І. Луцкевіч і К. Шпакоўскі. Это товарищество развернуло свою деятельность максимально широко, выпустив 42 тысячи белорусских книг 13 наименований в 1914 году.[17]

Усилия к созданию своего органа стали прикладывать клерикалы, которые считали важнейшей формой белорусской эмансипации религиозную. Реакционное крыло белорусского национального движения формировалось вокруг газеты «Biełarus», которую напрямую финансировала магнатка Магдалена Радзивилл с целью нейтрализовать влияние просоциалистической «Нашай нівы». Позднее других выделилось научно-просветительское направление в белорусской литературе, органом которого стал журнал «Лучынка», вышедший в 1914 году.

Коллективное фото первой белорусской труппы.

Портрет героини очерков из этого снимка, который опубликовала Центральная Научая библиотека имени Якуба Коласа Национальной Академии Наук Белоруссии, пока ещё не введён в широкой оборот.

В 1911-1913 годах работа Цёткі не ограничивается театральными гастролями. Она также участвует в организации сиротских приютов и сети нелегальных белорусских начальных школ[18]. Ещё одно направление деятельности - создание белорусского рабочего клуба в Вильне по образцу тех рабочих клубов, где преобладали поляки, евреи или литовцы. В это же время Цётка продолжает писать материалы в газету «Наша ніва». Всё названное (кроме корреспондентской работы) можно считать основными организационными направлениями развития белорусского движения.

Детские приюты попали в поле зрения БСГ примерно в 1909 году, когда предпринимались первые попытки оценить возможность организации обучения на белорусском языке в нелегальных школах. Подобные инициативы по ликвидации неграмотности в то время развивались у литовцев, латышей, эстонцев и поляков. С польской стороны очевидное влияние оказывал не относительно слабый общеобразовательный, а массовый популяризационный опыт Университета для всех[19], который не мог не обсуждаться в «Спуйне». От ликвидации неграмотности до популярного общего образования и далее до политической организации - таков был путь, который предстояло пройти сторонникам белорусского революционного движения в массах перед тем, как они стали субъектом международной политики. Этот путь Цётка знала в мельчайших подробностях и потому она чутко увидела открываемые приютской работой возможности расширения классового и национального сознания будущих белорусских трудящихся. Чтобы понять меру риска в приютской работе, нужно помнить, что официальным уставом в детских сиротских приютах «Общества попечительства о бедных» было запрещено какое бы то ни было обучение, связанное с письменностью и чтением, не говоря о широких общеобразовательных и научно-популярных курсах.

С приютами связана одна история, которая ясно показывает силу характера Цёткі. В поисках средств для открытия приюта для осиротевших крестьянских детей в Центральной Белоруссии представители БСГ узнали, что приют и белорусскую печать могла бы некоторое время финансировать живущая под Минском фрондирующая магнатка Магдалена Радзивилл, которую Цётка звала Радзивилихой. Рассорившись с буржуазными идеологами из поляков и литовцев, она вдруг вспомнила, что её доход составляется руками белорусских крестьян. Так вышло, что спесивая магнатка, оценивавшая людей по отношению к её многочисленным декоративным собачкам, вдруг внесла вклад в развитие белорусского национального движения и в процесс обретения угнетаемыми ей крестьянами классового самосознания. В БСГ некоторое время решали, кто поедет на поклон к собачкам. Остановились на жене Купалы - Станкевічанке. Как и предполагалось, милость Радзивилихи была не мимолётной, но недолгой. Не так уж и много прошло месяцев до той поры, когда приют остался без средств к продолжению деятельности. Никакие концерты в пользу приюта собирать достаточных средств уже не могли. Когда безнадёжность положения выяснилась вполне определённо, Цётка посвятила несколько дней подбору мест дальнейшего размещения сирот.

Типичный шляхетский дом мелкой и средней шляхты XIX-XX веков.

Иллюстрация к поэме Адама Мицкевича „Pan Tadeusz", действие которой происходит „Na Litwie", то есть также и под Гродно, где родилась Цётка. По некоторым сведениям, в доме её отца было 8 помещений.

Чтобы понять свидетельство о том, что произошло с одной из крупнейших сиротских групп, нужно помнить, что отец поэтессы-революционерки стремился в своей хозяйственной деятельности к кулаческому положению и охотно сменил сословное положение со шляхетского на мещанское, а жившая в усадьбе сестра Стэфанія была пассивно-недоброжелательно настроена к событиям 1905-1907 годов. «Зямляк Цёткі, жыхар хутара Грабнік М. К. Дабрылка, расказвае:

«Родная сястра Цёткі Стэфанія яшчэ да рэвалюцыі[20] прывезла з горада беспрытульных дзяцей. Іх было каля дваццаці пяці чалавек. Трымала іх на сваім харчаванні, вучыла роднай беларускай мове, за што была пад надзорам царскага ўрада. Часта прыязджалі жандары і праводзілі вобыскі хаты і блізкіх суседзяў. Быў такі выпадак, калі ў суседнім доме Вінчы Казіміра былі схаваны дзеці, а жандары рабілі вобыск. Каб адцягнуць іх увагу, сям'я пайшла на хітрасць. Маці Вінчы Казіміра лягла на лаву, як бы памерла. Жандары адчынілі дзверы, увайшлі ў хату, паглядзелі, што ляжыць чалавек, накрыты белым пакрывалам, і пайшлі.

Дзякуючы такой хітрасці дзеці былі выратаваны.» »[21]

Спустя много лет очень непросто предположить, какой удар по кулаческим склонностям отца и пропольским ассимиляторским симпатиям сестры нужно было нанести перед тем, как они согласились принять (повторим свидетельство) «каля дваццаці пяці чалавек», да так, чтобы некогда благонамеренная Стэфанія Пашкевіч за обучение бывших приютских сирот белорусскому (не польскому!) языку попала под полицейские санкции.

Возвращаясь к вопросу о сети нелегальных белорусских школок, стоит привести примерный их список по состоянию на 1911-1914 года. Тогда они были на окраине Вильны, в Новой Вилейке, у станций Яшуны и Бенякони[22], под Василишками. Географически они стягиваются к линии между родиной Цёткі и Вильно, что в современности позволяет, при анализе «Больших данных» о нарушениях имперского права, легко выявить возможную вдохновительницу «порочных училищ для детей мужичья».

Тайные белорусские школы в 1910-х годах охватывали очень незначительную часть крестьянства, поскольку конспиративные издержки и административные риски были велики, а средства для сносного содержания учителей было добыть очень сложно. И хотя конкурировать с ассимиляторской официальной школой и даже с ассимиляторскими католическими приходскими школками было сложно, уже к 1913 года БСГ отметила нехватку квалифицированных учительских кадров. Назревающий революционный подъём заставлял предполагать, что скоро потребуются тысячи педагогов, знающих белорусский язык и умеющие на нём преподавать.

Даже в своём тогдашнем виде нелегальные белорусские школки были опасны для царизма потому, что они соединяли в себе наследие культурной изолированности (каким был родной язык) и передовые достижения тогдашней практической педагогики. В тогдашних статьях и заметках Коласа и Цёткі по педагогическим вопросам не только выдвинуты сократические принципы передачи понимания, а не представления, но и ясно заявлено о необходимости распространения в массах социалистического политического сознания на основе их поднимающегося культурного уровня. В этом отношении программа белорусских школ мало отличается от программы новой кубинской школы, практики которой резко контрастируют с современной схоластической в худшем латинском смысле слова польской, украинской и российской школьной практикой. Обучаясь на родном языке, дети крестьян приобщались к лучшим достижениям мировой культуры, поскольку преподаватели из БСГ выводили их не только на национальное и классовое самосознание, но и на тягу к постоянному повышению своего (а некоторых и не только своего) культурного уровня.

Летом 1911 года Пашкевічанка предпринимает поездку в Вену, совместив её с выездом подруг-студенток на короткие академические студии в столицу. Подруги, с которыми она встречалась в Вене это Анісся Мацвееўна Свянціцкая (жена Іларыёна Свянціцкага) и Мелання Бордун. Последняя в воспоминаниях сообщает нам: «У 1911 годзе была я са сваёй прыяцелькай Аніссяй Свянціцкай у Вене на ўніверсітэцкіх студыях. Да нас прыехала Цётка, яна таксама захацела пабачыць Вену. Мы наведалі з ёю музеі, агледзелі ўсе касцёлы. Асаблівае ўражанне на яе зрабіў касцёл святога Стэфана. Пахадзілі мы і па венскіх парках. Алаіза Сцяпанаўна хоць і не ведала мовы, але адчувала сябе добра і свабодна. Гутарыла з людзьмі на мігі. Людзі лёгка яе разумелі, ставіліся да яе дабрадушна і з сімпатыяй. Паводзіла яна сябе з людзьмі проста, дэмакратычна, звярталася да ўсіх пераважна на «ты», называла мужчын дзядзькамі.

У Вене сустракалася з некаторымі галічанамі і лёгка знаходзіла з імі агульную мову. Сама гаварыла пераважна беларускаю моваю, ведала таксама ўкраінскую і рускую» [23].

В приведённом свидетельстве интересно, что скромные знания Пашкевічанкай чешского и немецкого языка не упомянуты.

Анісся Мацвееўна Свянціцкая дополняет сведения о поездке: «Між іншым, у тыя гады і прынята было захапляцца народнасцю, але шырокая дэмакратычная накіраванасць Цёткі была яркай рысай яе характару і вызначала яе паводзіны. Проста дзіўна, як хутка яна сыходзілася з людзьмі, умела знайсці кантакт з чалавекам. Памятаю, у 1911 годзе мы жылі некаторы час у Вене.

І вось летам прыязджае да нас у госці Цётка. Яна не бачыла да гэтага часу Вены, і мы два ці тры дні разам аглядалі горад. Цётка па паўгадзіны магла любавацца якім-небудзь прыгожым палацам, захапляючыся яго архітэктурай.

У тыя дні да нас на кватэру зайшоў адзін наш знаёмы, які працаваў у міністэрстве. Выхаваны ў спецыфічным асяроддзі ды, тым больш, займаючы высокую пасаду ў міністэрстве, чалавек гэты сваімі паводзінамі здаваўся нейкім ганарыстым. І вось ён пазнаёміўся з маёй госцяй. Ужо праз некалькі хвілін высокі чыноўнік быў «дзядзька» (Цётка кожнага знаёмага мужчыну называла дзядзькам), фанабэрыі нашага знаёмага як і не было. Я памятаю Цётку ці не з 1910 года. Муж вельмі цікавіўся беларускаю літаратураю, меў багатую перапіску з Беларуссю і на гэтым грунце пазнаёміўся з Цёткай. Яна мела намнога больш гадоў, чым я, і таму адносілася да мяне з апякунствам, як старэйшая таварышка.

Цётка ведала польскую мову, але амаль увесь час гаварыла па-беларуску. І гэта зусім не перашкаджала нам разумець адна адну.

У час нашых сустрэч было відаць, што яна чалавек хваравіты. Але яна на людзях ніколі не дазваляла сабе быць засмучанай, а старалася быць бадзёрай, рухавай. І заўсёды падкупляла яе непасрэднасць у адносінах з людзьмі, прастата яе характару. Жыла Цётка небагата. Аднойчы яна занядужала, і я пайшла да яе на кватэру. Абстаноўка сціплая. Я дапамагла ёй лекамі, прыгатавала чай...

З 1913 года я Цётку ўжо не бачыла, толькі памяць аб сардэчным чалавеку жыве з тых часоў.»[24]

Несмотря на то, что венская поездка не дала быстрого канцелярского результата, Цётка вынесла из неё кое-что утилитарное. Л. Арабей сообщает нам, что в Вене «Цётку цікавяць не толькі музеі і паркі, яна наведвае там заводы, каб пазнаёміцца з умовамі працы аўстрыйскіх рабочых, заводзіць з рабочымі блізкае знаёмства і ходзіць да іх у госці, каб больш даведацца пра іх побыт.»

Лето 1912 года (как и предыдущее) было посвящено гастролям, а летней ночью на Купалле Цётка и Янка Купала смотрели представление виленского музыкально-драматического белорусского кружка.

К 1913-1914 годам, когда Купала подолгу был в Вильне и стал редактором газеты «Наша Ніва», относятся такие воспоминания его жены Станкевічанкі: «На вечарах Цёткі вяліся жывыя спрэчкі па самых актуальных пытаннях беларускага жыцця, на тэму шляхоў, якімі павінен ісці беларускі народ, зачытваліся новыя вершы. Цётка была душой гэтых вечароў. Здаралася, аднак, што яна адчувала сябе стомленай, давала аб сабе знаць цяжкая хвароба. У такія хвіліны Цётка звычайна сядала побач з Купалам і гаварыла аб вялікай працы і аб недахопе сіл.

«Наш народ такі дужы, такі добры. Столькі працы, столькі сіл нам патрэбна. А ў мяне сіл не хапае. Знаеш, Купалка, - нешта пячэ ў грудзях і слабасць такая...»

Так шчыра прызнавацца ў сваёй хваробе можна было сапраўды толькі вельмі блізкаму чалавеку.»[25]

Lazdynų Pelėda.

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė[26] Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė[27]

Живя в Вильне, Цётка расширила свои знакомства с литовскими деятелями искусств. В хронике тех лет её имя встречается рядом с именем Людаса Гиры[28], который писал также польские и белорусские стихотворения. Известно о её знакомстве с художником Миколасом Чурлёнисом[29]. Не все его картины она понимала. Впрочем, чувственность, воспитанная на классических образцах, всегда воспринимает абстракционизм как отказ от полноценного осмысления, потому что считает предметом искусства целостность образа, приближающую его к конкретности. Ближе сошлась Цётка с сёстрами, публиковавшимися под коллективным именем Лаздину Пеледа[30], одна из которых стала женой Вацлава Ластоўскага. Их польские и литовские произведения были в основном прозаическими и перекликались с прозой умершего Билюнаса, относясь к направлению критического реализма. Знаком с Алаізай Кейрыс был первый польский поэт-футурист Ежи Янковский[31], который к тому времени понемногу преодолевал патриотические предрассудки ППС-фраков и которому тогда оставалось чуть меньше 10 лет до того, как из-за злоупотребления алкоголем он утратит психическое здоровье. Были и другие знакомства. Степонас Кайрис свидетельствует:

«Хоць Цётка ўсюды і заўсёды падкрэслівала, што яна беларуска, і не дазваляла нікому зачапіць беларускую справу, у гэтай, аднак, своеасаблівай ваяўнічасці не было ніякай агрэсіўнасці супраць якой-небудзь іншай нацыянальнасці. Наведваючы разам маю бацькаўшчыну, мне не раз даводзілася дзівіцца, як лёгка і «натуральна» Цётка ўлівалася ў новае ёй асяроддзе. Пасля дня гасцявання яна была ўжо «свая» сярод маіх блізкіх, хоць гэта былі і «гіргуны». Што дапамагала Цётцы вельмі борзда злівацца хай і з чужым сабе нацыянальным асяроддзем, дык гэта ейны людскі падыход да чалавека і пашана да яго. З літоўцамі сябравала асабліва цёпла, і ў час нашага жыцця ў Вільні наш даволі сціплы «таварыскі круг» складаўся блізу вылучна з літоўцаў і беларусаў, сярод іх мы абое чуліся «сваймі».»[32]

Фотаздымак і 1-я старонка са студэнцкай заліковай кніжкі, Львоў. 26 верасня 1912 г.

Новые прошения о получение статуса ординарной студентки датируются 1912 годом. В них в пользу эмигрантки высказываются профессора. Министерство присылает разрешение, но устанавливает деканату срок закрытия дела о получении прав до 1 октября 1912 года. Цётка получает зачётную книжку незадолго до этого срока и мы можем видеть на ней марку на две кроны. Но до докторского свидетельства она на дошла. Ещё в 1912 году в романовской монархии начался революционный подъём, расширившийся в 1913 году. В эти годы белорусское движение снова стало поляризоваться и дошло до такого уровня зрелости, что началось размежевание, а затем и организационный раскол между революционной и патриотической фракциями. Цётка не могла быть в стороне от этого процесса и поэтому в 1913 году она почти не проводит времени во Львове.

В сентябре 1912 года оформляется зачётная книжка с известной фотографией. Парный вариант этой фотографии, где Алаіза Кейрыс без шляпы, широко известен по справочным изданиям. Зачётной книжкой фактически заканчиваются канцелярские следы белорусской революционерки во Львовском университете. Полученное положение ординарной студентки Цётка так и не использовала ни для получения полноценного выпускного свидетельства, ни для прохождения экзаменов на докторскую степень. Это её завершение академического пути заставляет вспомнить то, какие репутационные трудности и канцелярские проблемы должен был испытывать за десятилетия до того в том же самом Львовском университете Франко, желавший получить докторскую степень и занять преподавательскую должность. Он стремился и не получил, а Цётка имела все шансы стать первой белорусской докторкой, но, стремясь продолжить борьбу, она без долгих колебаний отказалась от учёной степени. Потому, что в революционные времена учёные степени лишь утяжеляют жизнь, не давая взамен ничего, кроме ложного довольства. И наоборот, лишь на пике контрреволюции учёные степени могут в какой-то мере обеспечить относительно сносную жизнь среди повсеместного пессимизма и упадка.

Подобно тому, как Цётка не закончила курсов Лесгафта из-за начавшегося революционного подъёма, не закончила она Львовский Университет. Точно так же ей не так много оставалось времени для занятий.

Чем Цётка отличается от современных академических филистеров, так это тем, что она всегда помнила, что выше академических званий и почестей есть действительность, исторический процесс, выносящий безжалостный приговор всякому, кто претендует совершить всеобщий труд. По этому приговору Цётка была и будет выше тех, кто, погнавшись за академическими званиями, не отозвался всеми силами на революционный подъём трудящихся масс своего народа.

Цитируется из исходного издания, глава «Універсітэцкая адысея».

Цитаты выше из воспоминаний Кариса оттуда же.

(http://be.wikipedia.org/wiki/Беларуская_сацыял-дэмакратычная_партыя_(1918_-_1924, по состоянию на 17 апреля 2015 г.)

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Гапон,_Георгий_Аполлонович)

Также см. Васіль Дранько-Майсюк, 20 нечаканых фактаў пра Цётку, http://www.svaboda.org/content/article/26936672.html.

Сёстры Sofija Pšibiliauskienė и Marija Lastauskienė.

Подробнее см. на литовском: http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=189.

Также см. Степонас Кайрис, З маіх успамінаў пра Цётку, http://pawet.net/library/history/bel_history/memoirs/050/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96.html.

Пол. Jan Kasprowicz. ↩︎

На польский язык - Пер. ↩︎

Исходное издание, глава «Універсітэцкая адысея». ↩︎

«Наша ніва» - № 40-45 (1910 г.), ↩︎

Лит. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK). ↩︎

Это очевидная неточность. Л. Арабей в исходном издании цитирует костёльную запись о коронации 1911 года.- Zagorski. ↩︎

В доме 11 на улице Сосновая, теперь Pušų gatve. - Zagorski. ↩︎

Стэпонас Кайрыс, З маіх успамінаў пра Цётку, http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs/050/На_суд_гісторыі.html. ↩︎

См. Васіль Дранько-Майсюк, 20 нечаканых фактаў пра Цётку, http://www.svaboda.org/content/article/26936672.html. ↩︎

Степонас Кайрыс, З маіх успамінаў пра Цётку, http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs/050/На_суд_гісторыі.html. ↩︎

«У 1915 на тэрыторыі Беларусі, акупіраванай нямецкімі войскамі, марксісты (І. І. Луцкевіч, A. І. Луцкевіч, Цётка і інш.) выйшлі з БСГ і ўтварылі Беларускую сацыял-дэмакратычную работніцкую групу (БСДРГ)» ↩︎

Это цитата из курсовой работы «Жыццёвы шлях Цёткі» неизвестного автора. ↩︎

«Выступая на III съезде РСДРП, Ленин характеризовал Гапона как «человека безусловно преданного революции, инициативного и умного, хотя, к сожалению, без выдержанного революционного миросозерцания»[Третий съезд РСДРП. Апрель - май 1905 года. Протоколы. - М.: Госполитиздат, 1959. - 792 с.]. Рассказывая о встречах Ленина с Гапоном, Крупская писала: «Тогда Гапон был ещё обвеян дыханием революции. Говоря о питерских рабочих, он весь загорался, он кипел негодованием, возмущением против царя и его приспешников. В этом возмущении было немало наивности, но тем непосредственнее оно было. Это возмущение было созвучно возмущению рабочих масс»[Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине // Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. - М.: Политиздат, 1979. - Т. 1. - С. 211-584.]. На прощание Ленин посоветовал Гапону «не слушать лести» и «учиться».» ↩︎

Юліяна Вітан-Дубейкаўская, Мае ўспаміны, http://knihi.com/Julijana_Vitan-Dubiejkauskaja/Maje_uspaminy.html. ↩︎

Исходное издание, глава «Зноў у Вільні». ↩︎

Список составила Л. Арабей, см. исходное издание, глава «Душа чалавека». ↩︎

Фармаванне палітычных структураў беларускага нацыянальнага руха 1902 - 1917 г.г., http://www.hramadzianin.org/articles.php?miId=183. ↩︎

В польском варианте стоит podstawowych - Пер. ↩︎

Пол. Uniwersytet dla Wszystkich. ↩︎

Имеется ввиду Великий Октябрь - Zagorski. ↩︎

Исходное издание, глава «Рваць ланцуг цемнаты». ↩︎

Теперь это белорусская пограничная станция у белорусско-литовской границы. ↩︎

Исходное издание, глава «Універсітэцкая адысея». ↩︎

Тамсама. ↩︎

Исходное издание, глава «Зноў у Вільні». ↩︎

Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 11, p. 643. ↩︎

Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 11. p. 643. ↩︎

Лит. Liudas Gira. ↩︎

Лит. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. ↩︎

Лит. Lazdynų Pelėda. ↩︎

Пол. Jerzy Jankowski. ↩︎

Исходное издание, глава «Зноў у Вільні». ↩︎